エムスリー株式会社(2413)は、2000年の設立以来、国内医療IT業界において圧倒的な地位を築いてきました。2019年11月時点での時価総額は約2兆円に達し、この数字は、サイバーエージェントの時価総額4000億円と比較してもその規模の大きさを物語っています。

売上は1000億円を超える規模で、医療IT分野での成長を実証しています。エムスリーの主要事業である医療情報ポータル「m3.com」は、日本国内の医師30万人中、約29万人が登録しているという圧倒的な影響力を持っています。

- 2000年: 創業し、「MR君」というサービスを提供開始。

- 2002年: 「WebMD Japan」の運営を引き継ぎ、これが後の「m3.com」の前身となります。

- 2004年: 医師向け求人サービス「m3.com CAREER」を開始し、これと同時期に株式市場へ上場を果たしました。

エムスリーは、医療IT業界における革新的なサービスを提供し続け、医療業界における情報の流通とアクセスを大きく改善してきました。その結果、多くの医師に支持されるプラットフォームを構築し、業界のトップ企業としての地位を確固たるものにしています。この企業の成長と影響力は、医療IT分野の未来における可能性を大きく広げています。

昔に上場した企業ですが、世間一般ではまだまだ知らない人もいます。今更人にはきけないという人のために、今回はエムスリー株式会社(2413)について解説いたします。

※当サイトには広告が含まれます。

まずは、投資クイズで一緒に考えましょう!

いきなりですが、次のうちエムスリー株式会社(2413)の株価はどれでしょうか?

正解と解説は、記事の最後で!

エムスリー創業背景:谷村氏のビジョンと創造性

エムスリー株式会社は、医療業界における伝説的な存在とされる谷村氏によって設立されました。谷村氏は元マッキンゼーのパートナーであり、その深い洞察と革新的なアプローチで知られています。

谷村氏は、世界的な経営コンサルティング会社マッキンゼーでパートナー職を務めていました。

当時のクライアント企業に対し、「MR君」というビジネスモデルを提案。そのアイデアが高く評価され、「一緒にやろう」という提案を受け、エムスリーの創業に至ります。

「MR君」というサービス名には、谷村氏の茶目っ気と独創性が表れています。このユニークな命名は、マッキンゼーでの経験が反映されたものと考えられます。

エムスリーの創業者である谷村氏の経歴は、同社の成功の鍵となっています。彼の深い洞察力と医療業界への革新的なアプローチは、医療IT分野において新たな地平を開きました。谷村氏の伝説的な背景とユニークなビジネスセンスは、エムスリーを医療IT業界のリーダーへと導いた要因の一つです。

エムスリー(2413)のビジネスモデル

エムスリー株式会社は、医療情報メディアの分野で画期的なビジネスモデルを展開しています。その核心は、医師専用の情報ポータルサイト「m3.com」にあります。

エムスリー株式会社には様々な事業がありますが、メインのメディカルプラットフォーム事業はマッチングモデルです。全国の医師の90%(約32万人)が自社サイトの会員になっており、そのサイトに製薬会社が広告が収入となっています。

1. m3.comの影響力:

m3.comは、日本国内の医師の90%以上が登録している情報メディアプラットフォームです。提供されるコンテンツには、医療ニュース、会員掲示板、文献検索などが含まれます。

2. 高い粘着性と頻繁なログイン:

過去のデータによると、1医師あたり月に10回近くログインし、平均で20ページ以上を閲覧しているようです。この高頻度ログインとページビューは業界平均を大きく上回る数字です。

3. 高付加価値コンテンツの提供と収益化:

主要なコンテンツは製薬会社からの最新の薬剤情報と病院の求人情報です。新しい薬の情報は医師にとって必要不可欠であり、求人情報は日々変化するため、高いログイン頻度を促進します。これらのコンテンツは、その自体で高い価値を持ちつつ、サイトの粘着性を高める要因となっています。

また、情報を読むだけでポイント付与(ギフトカードと交換可能)する仕組みも入れたことで、会員数がどんどん増加しました。

エムスリーのビジネスモデルは、医師向けの重要な情報を提供することで、医療業界における中心的な役割を果たしています。その情報の質とリーチの広さは、製薬会社や医療機関にとってもマーケティングや人材獲得の重要なチャンネルとなっており、この戦略はエムスリーの収益源となっています。医療情報メディアとしてのこの革新的なアプローチは、医療業界における情報の流通とアクセスを大きく改善してきました。

医師ネットワークを駆使した成長への道

エムスリー株式会社は、こうして情報ポータルサイトで構築した日本全国の医師32万人との接点を最大の強みとして、多様な事業展開を行ってきました。2000年の創業以来、医師と製薬会社の間のマーケティングサービスを提供し、その後も新たな事業領域に積極的に進出しています。

- 2000年: 製薬会社向けマーケティングサービスの立ち上げ。

- 2004年: 医師向けの求人・求職サービスを開始。

- 2005年: 海外進出を果たし、韓国市場に参入。

- 2020年: 治験事業や医療DX(デジタルトランスフォーメーション)に進出。

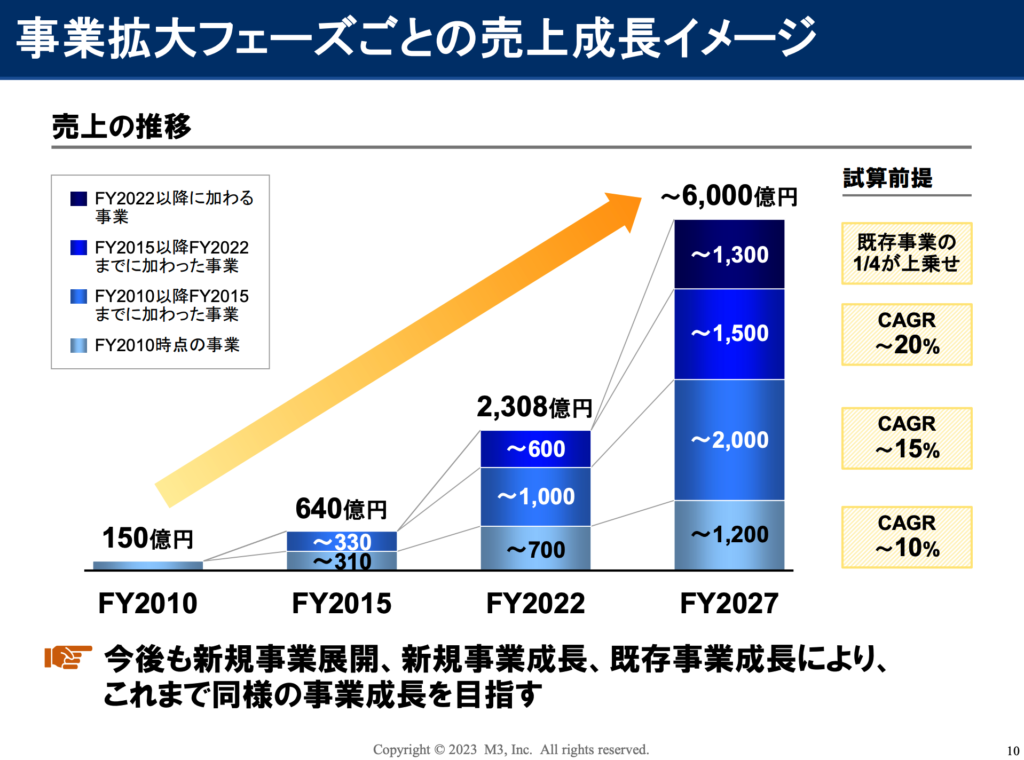

エムスリーのビジネスモデルは、全国90%以上の医師との接点を活かし、高収益かつ高成長を実現しています。2023年度には売上が2,300億円を超える規模に成長し、医療IT業界のリーダーとしての地位を確立しました。

エムスリーの事業戦略は、医師ネットワークを中心とした多角的なアプローチにより、医療業界に新たな価値を提供しています。それぞれの事業領域において、革新的なサービスを展開し、医療業界の変革に貢献してきたのです。同社のビジョンと戦略は、今後の医療IT業界においても重要な役割を果たし続けることでしょう。

決算資料を見ていく(2024年1月現在)

それでは一緒に決算資料を見ていきましょう。

PLの状況

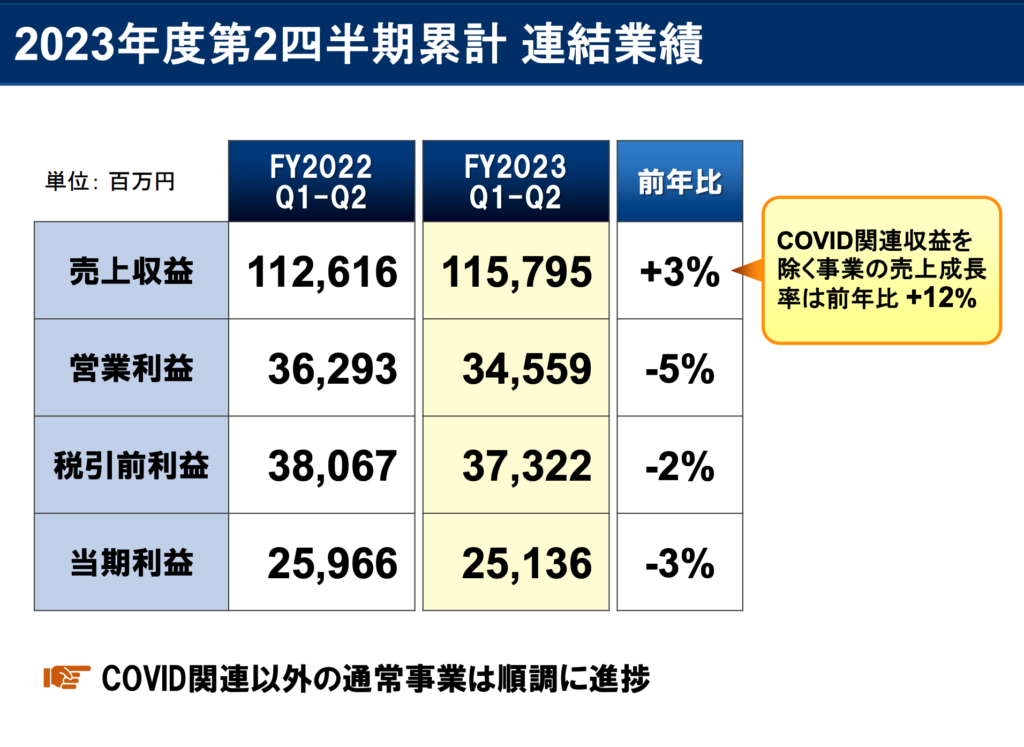

売上収益は前年比+3%の約1,158億円となりました。

また、営業利益は前年比△5%の約346億円、当期純利益は△3%の251億円と増収減益となりました。

売上高に顕著な成長率は見られていませんが、これにはコロナ禍が終わってきて、一過性の収益でもあったCOVID関連の売り上げが減ったことが挙げられるでしょう。ただし、COVID関連収益を除く事業の売り上げ成長率は+12%ということなので、減益となったCOVID関連事業を、通常事業の伸びで補っているようです。

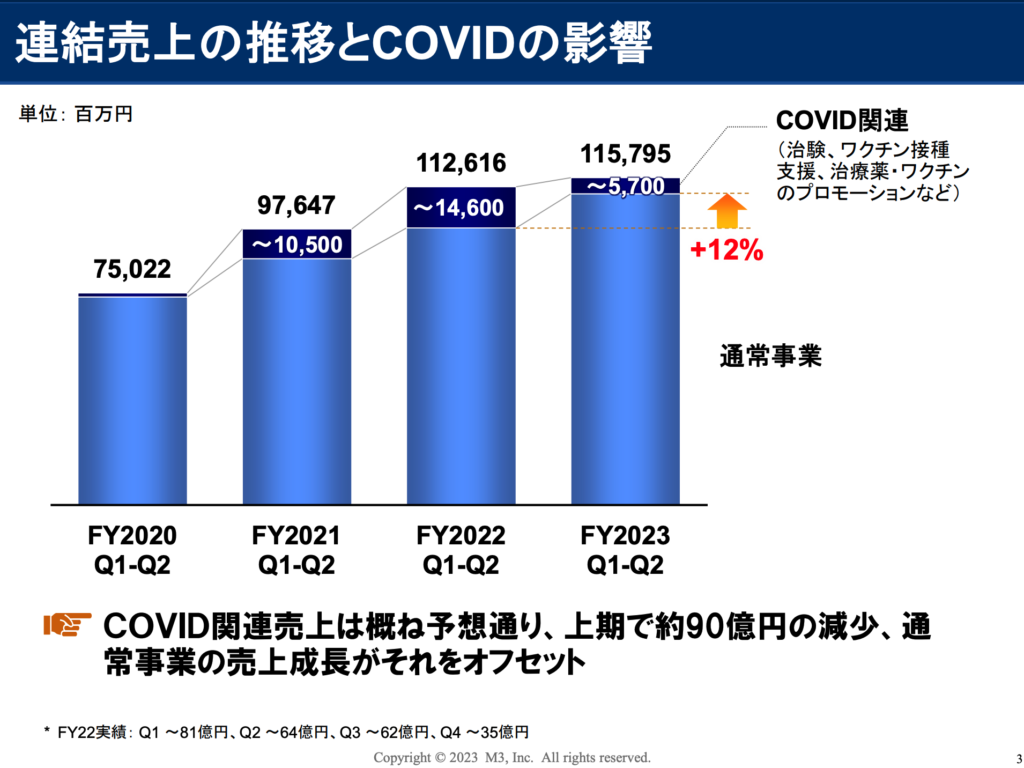

売上高(それぞれQ1-Q2)の推移ですが、コロナが始まったくらいの2020年から終わり始めた2023までの3年間で約+154%増と大幅に増加していることがわかります。実際、2022年から2023年にかけてコロナ関連事業での売り上げが、90億円程度減少しています。

ただし、通常事業については着実に成長しています。

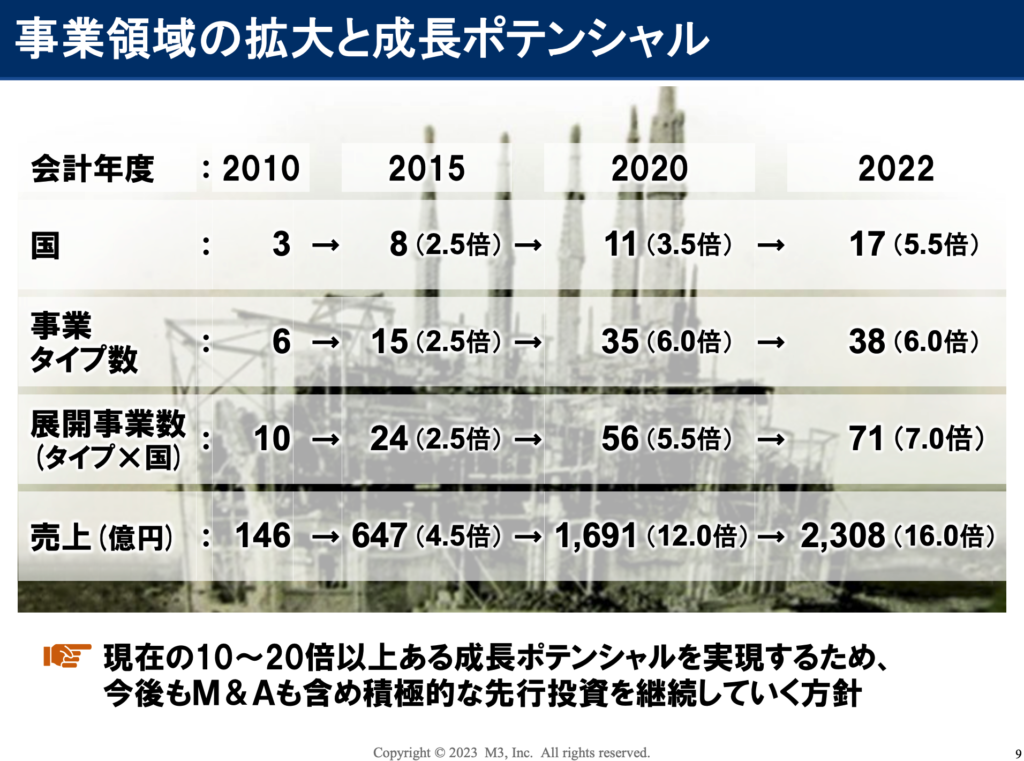

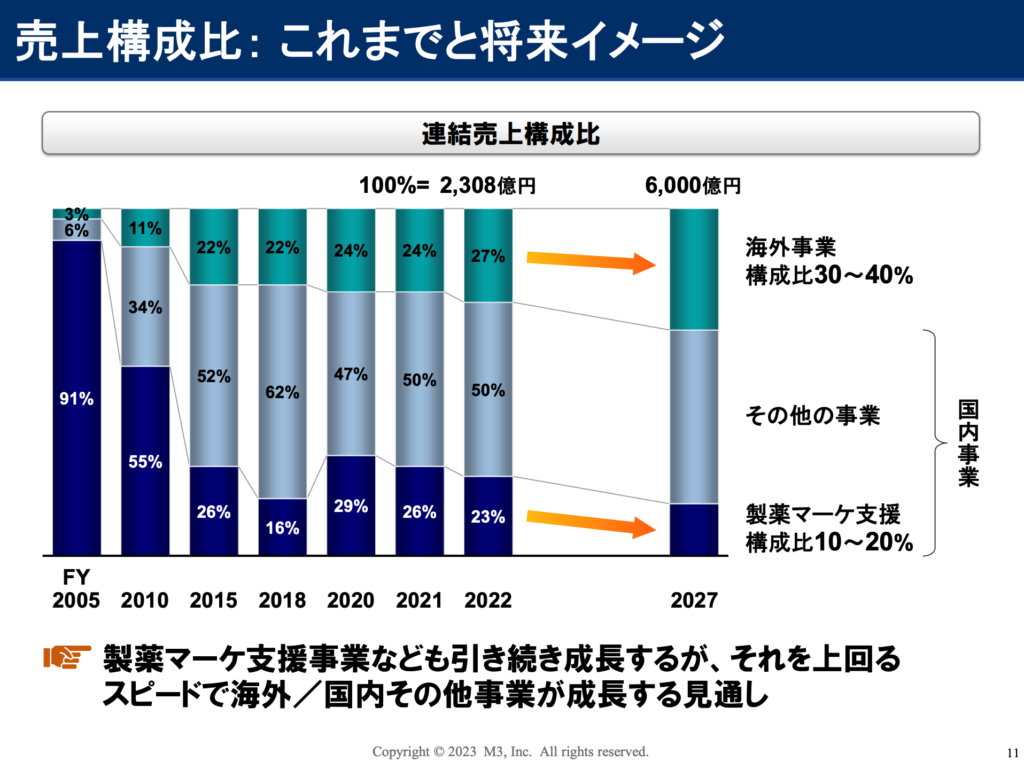

資料を読むと、毎年のようにエムスリーはM&Aをベースに新規事業参入を続けてきています。以下を読むと、2022年の売上高のうち2/3が2010年以降に参入した事業が占めていることがわかります。

また、海外の売上高比率に関して見てみると、大幅に伸びていることがわかります。

全体の売上高に占める海外比率は2005年は3%だったのに対して、2022年は27%まで上昇しています。

さらに2027年にはこの比率を30〜40%まで引き上げていくという意向を示していますね。

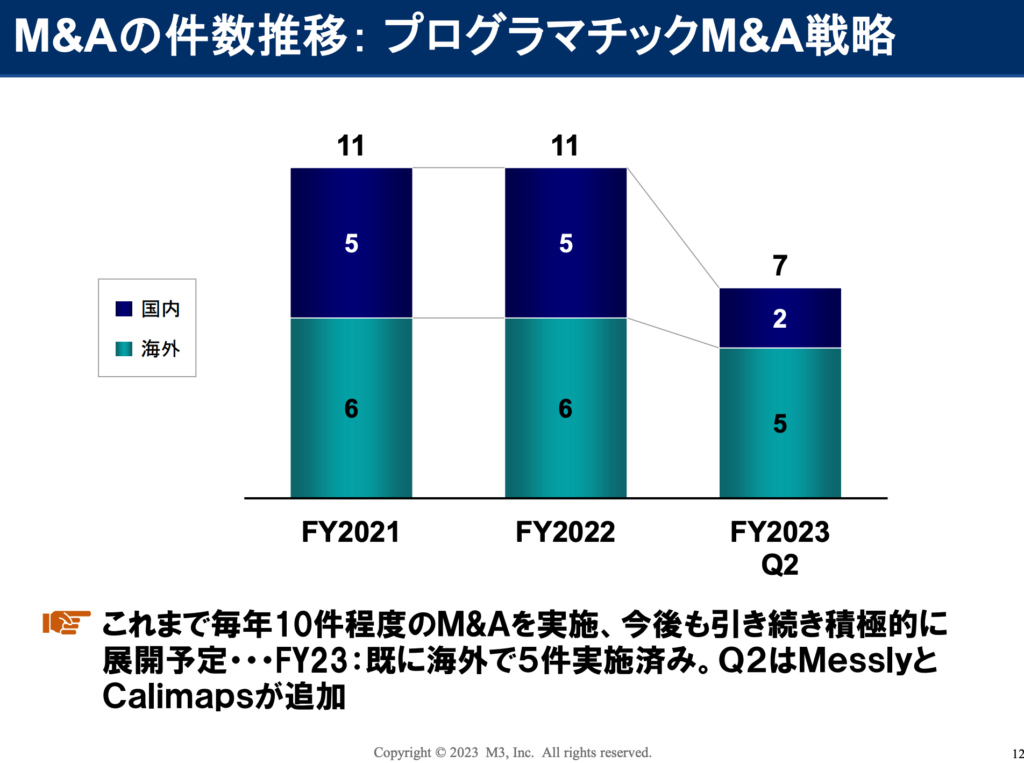

積極的なM&A戦略が功を奏しており、年間約11件のM&Aを2019年以降継続しています。すごいですね。

ちなみにこのような習慣的なM&A = プログラマティックM&Aはマッキンゼーが提唱する戦略で、創業者の谷村氏はマッキンゼー出身ですので、これを基にしているのかもしれません。

BSの状況

続いてBSの状況についても見ていきましょう。

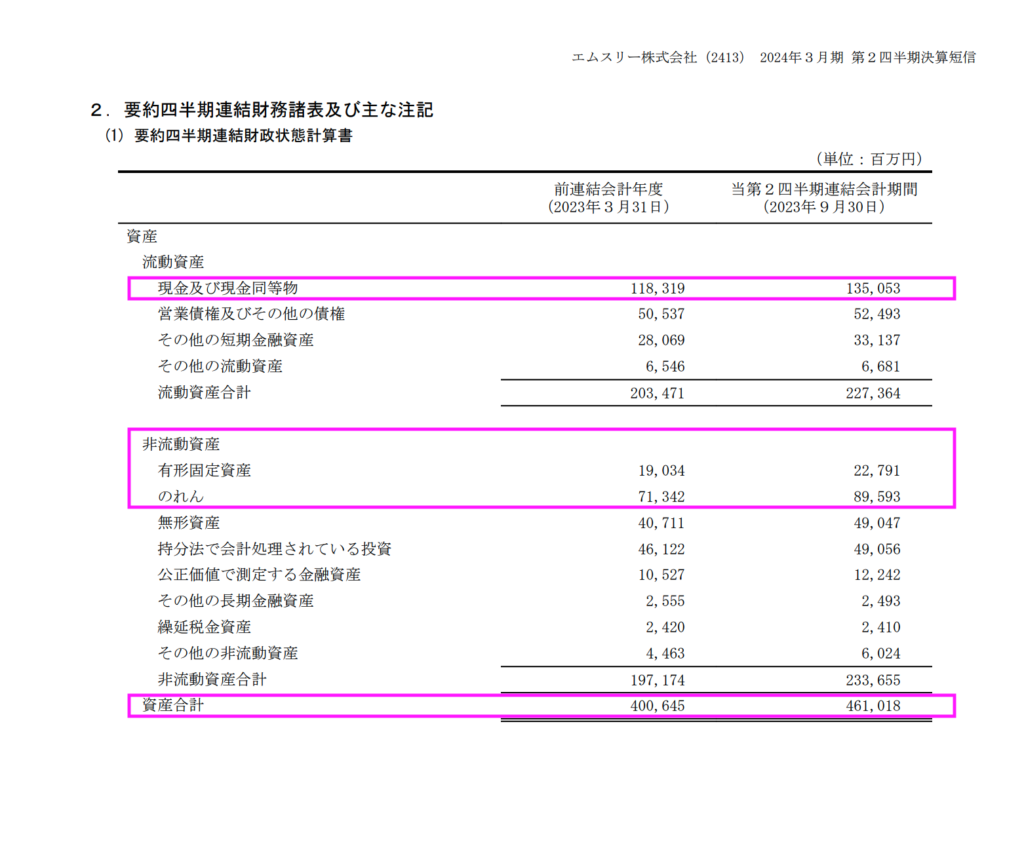

総資産全体としては前年末から約+600億円増加しています。そのうち現金・現金同等物の増加が約+167億円です。非流動資産については 約+364億円の増加がありますが、特にのれんでの増加が見られますね。

これはM&Aにより連結子会社となった会社の資産が合算されたことによる増加であると考えられます。

「のれん」とは、貸借対照表(BS: バランスシート)に記載される会計用語で、企業が他の企業を買収した際に、買収額がその企業の純資産の帳簿価値を上回ったときに生じる金額のことを指します。簡単に言うと、のれんは企業が買収で支払う「プレミアム」のようなものです。

企業Aが企業Bを買収するとします。このとき、企業Bの純資産(資産から負債を引いた金額)が1000万円だとしましょう。しかし、企業Aが企業Bに対して実際に支払った買収金額が1200万円だった場合、この200万円の差額が「のれん」として計上されます。

のれんは、買収対象の企業が持つ目に見えない価値を表しています。これには、ブランド価値、顧客基盤、特許や技術、市場地位など、貸借対照表上に直接表れない資産が含まれます。企業が高いのれんを持つ場合、それは買収された企業が持つこれらの無形の価値が高いと評価されていることを意味します。

のれんは資産として貸借対照表に計上されますが、実際には物理的な形を持たない無形資産です。会計基準によっては、のれんは定期的に減価償却されたり、減損テストを受ける必要があります。これは、買収した企業の価値が時間とともに減少する可能性を反映しています。

企業の貸借対照表に「のれん」が多額に計上されている場合、それは買収を多数実施したか大型の買収を実施した結果であり、稼ぐ源泉たる見えない資産が多額に計上されているということを意味します。

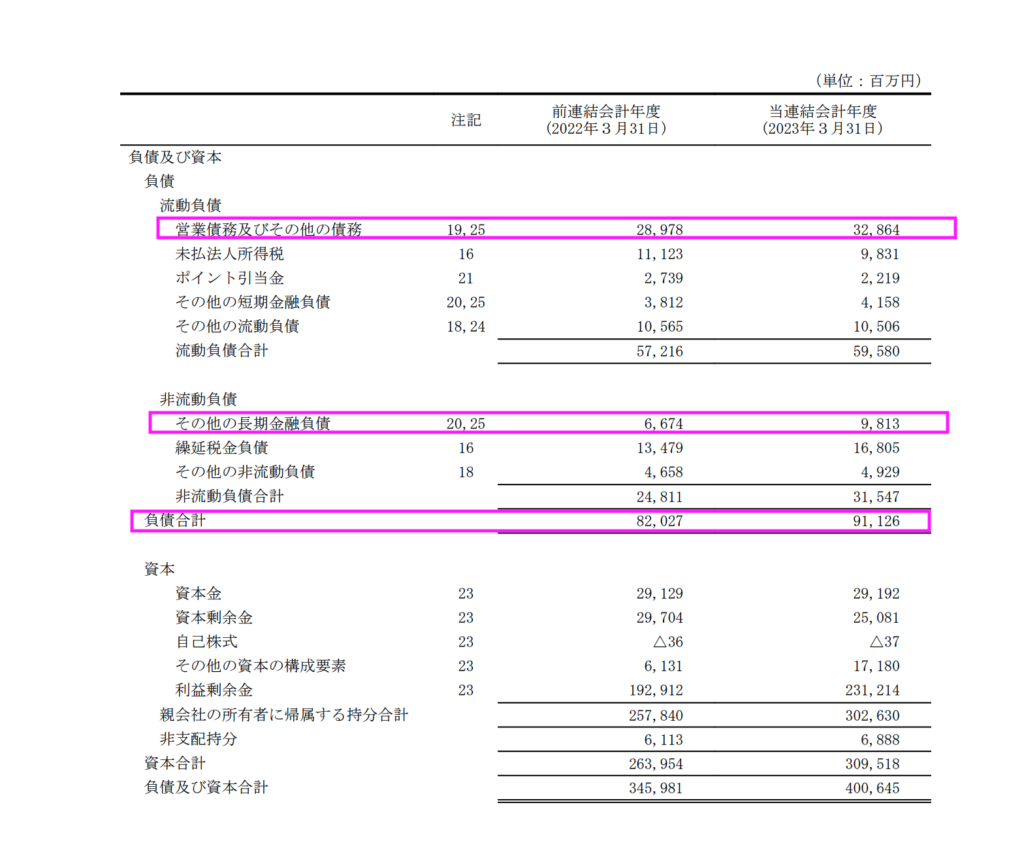

負債に関しては約+90億円増加していますが、そのうち借入金や社債にあたる金融負や、営業活動増に伴い営業負債が増加しているほどで、その他で特筆する動きはありませんね。

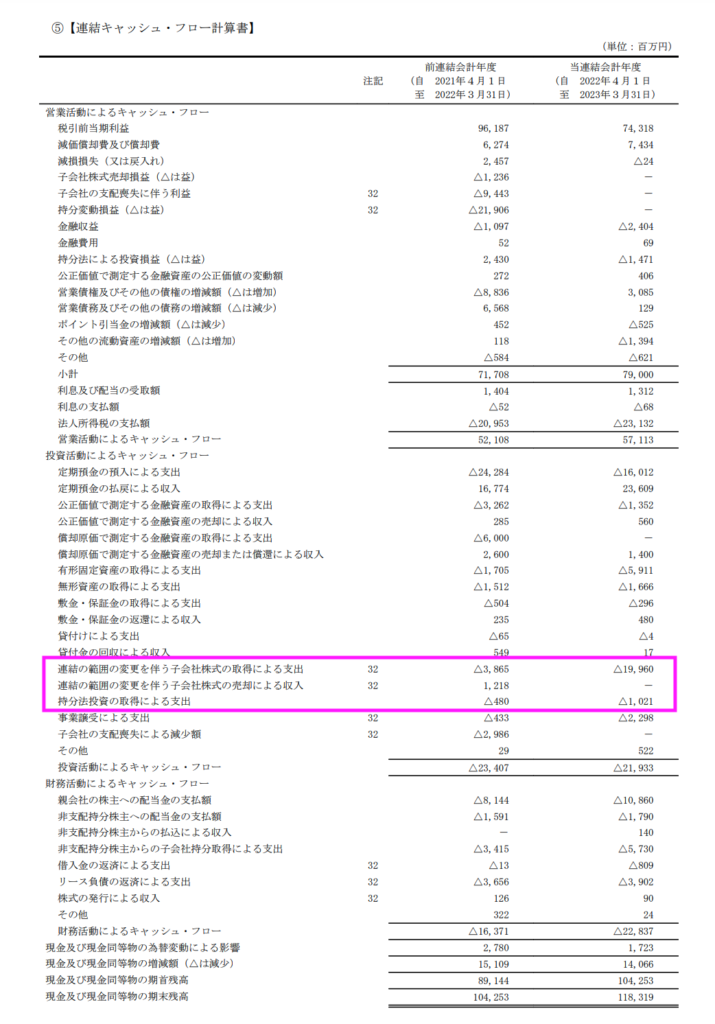

CSの状況

CF全体としては前年末から約+141億円増加しています。

内訳としては、営業CFで約+571億円、投資CFで約△219億円、財務CFで約△228億円です。

投資CFに関しては、PLやBSの状況でも触れたように、多数のM&Aを行っているため連結子会社株式・持分法投資への支出が目立ちます。

個別株への投資におすすめのネット証券会社!

マネックスカードは、クレジットカード投資において最高のポイント還元率を提供しています。さらに、マネックス証券では現在特別キャンペーンを実施中で、新たに口座開設を行うと2,000円のボーナスが得られます。口座開設を検討している方にとって、これは大変魅力的な機会です。

このように、マネックス証券は個別株投資を始める方にとって、コスト効率の良い選択肢となり得ます。特にクレジットカード投資を利用することで、投資の利便性とともに追加のメリットを享受することが可能です。

マネックス証券|無料クレジットカードと積み立て還元

マネックス証券は、主要なネット証券会社(auカブコム証券、SBI証券、松井証券、楽天証券を含む)の中で、最高のポイント還元率1.1%を提供しています。これは、クレジットカードを利用した積立投資において非常に有利な条件です。

加えて、ワン株(単元未満株)の買付手数料や投資信託の購入時の申込手数料が無料である点も、投資家にとって魅力的なポイントです。このため、インデックス投資や高配当株に興味がある方にもマネックス証券はおすすめです。

IPO(新規公開株)に関しても、マネックス証券は取り扱い銘柄数が多く、完全平等な抽選システムを採用しています。これにより、投資資金が少ない方でも当選する可能性があり、IPO投資を始めたい方にも適しています。

現在、マネックス証券では口座開設により2,000円がプレゼントされるキャンペーンも実施中です。投資を始める絶好の機会となるでしょう。

SBI証券の魅力|低手数料と多様な国の株式

SBI証券は、業界でトップクラスのシェア率を持ち、特にその低い手数料が大きな魅力です。

SBI証券では「スタンダードプラン」と「アクティブプラン」という2種類の手数料プランがあります。スタンダードプランでは、手数料が55円からとなっており、アクティブプランでは1日の約定代金が100万円まで無料です。これらのプランは投資スタイルに応じて途中で変更が可能です。

SBI証券は、外国株式の取り扱いが9カ国にわたり、業界で最多を誇ります。具体的には、米国、中国、韓国、ベトナム、ロシア、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシアの株式を扱っています。

三井住友カードで積立投資を行うと、積立額の0.5%~5.0%相当のVポイントが付与されます。クレジットカード積立投資の上限は月5万円で、その利用で250円~2,500円相当のポイントが得られるためお得です。

さらに、SBI証券では1株から取引できる単元未満株(S株)も取り扱っており、特に高配当株への投資にも適しています。

これらの特徴により、SBI証券は多様な投資ニーズに対応可能な証券会社として、多くの投資家に選ばれています。

松井証券|老舗のネット証券と手厚いサポート

松井証券は、国内有数の老舗証券会社であり、投資家からの信頼も厚いです。多彩な投資商品やアドバイザリーサービスを提供しており、投資初心者から上級者まで幅広いニーズに応えています。その他のメリットやサポート体制についても紹介します。

松井証券の魅力の一つは、手厚いサポート体制です。ウェブ上で簡単によくある質問を確認できるだけでなく、投資信託や株に関する相談について、それぞれ専用の電話相談窓口を設けています。これにより、サービス全般や特定の分野について必要な情報を迅速に入手できる環境が整っています。

さらに、契約者のパソコン画面を共有しながら相談できる「リモートサポート」も提供されており、パソコン操作に不慣れな方でも安心して相談を受けることができます。

この機会にぜひ松井証券公式サイトをチェックしてみてください!

投資クイズの解答と解説

正解は、①のチャートです。

②のエムスリー (2413)でした!

エムスリー株式会社は、医療従事者向け情報サイトを運営している企業ですね。新型コロナウイルスの感染拡大で医療情報サイトを利用する医師が増えると予想されたことが株価上昇の要因の一つになりました。

「医師が毎日アクセスする場」を持っているところは大きな強みですね。

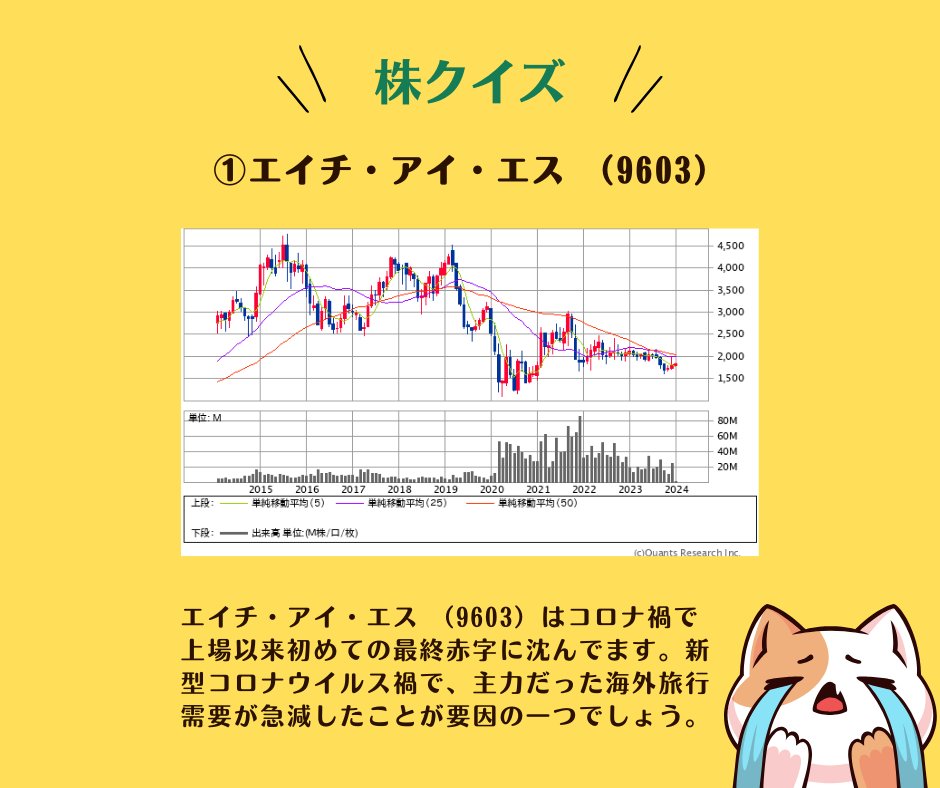

ちなみに、②はエイチ・アイ・エス (9603)、③INPEX(1605)でした。

エイチ・アイ・エス (9603)はコロナ禍で上場以来初めての最終赤字に沈んでます。新型コロナウイルス禍で、主力だった海外旅行需要が急減したことが要因の一つでしょう。

NPEX(1605)は、新型コロナウイルスの感染拡大により、原油先物価格が急落し、2020年4月にWTI先物価格がマイナスになるという歴史的な出来事が起こりました。

エムスリー (2413)は2020年から2022年ごろに株価が急上昇していることがわかりますが、この頃に新型コロナウイルスの感染拡大が起こったことがヒントでした。