最近、ニュースで「貿易戦争」という言葉を耳にすることが増えましたね。、「戦争」と言っても、国同士が武器を持って戦うわけではありません。

貿易戦争とは、ある国が他の国の商品に高い関税(輸入品にかかる税金)をかけ、それに対して相手国も報復として関税を上げるという対立のことです。

2025年に入って再燃している米国の「貿易戦争」は、トランプ前大統領が政権に復帰したことによって、再び関税政策が強化されたことに起因しています。

この貿易政策は、「アメリカ・ファースト」を掲げるトランプ氏の経済戦略の一環として打ち出されたものですが、市場や国際社会からは大きな懸念が示されています。

今回、アメリカのトランプ政権がカナダやメキシコ、中国からの輸入品に高い関税をかけました。それに対し、各国も報復関税を発動。まるで「仕返しの連鎖」が続くような状況になっています。

そこで今回は、関税や貿易戦争と聞いてもパッとなにが問題かわからない初心者の方から、それが株式市場にどう影響するのかが気になる中級者の方まで、楽しく理解できる解説をいたします。

関税とは?

ナスダックくん

ナスダックくんそもそも関税とはなんなのかを説明するのだ!

関税(かんぜい)とは、外国からの輸入品にかかる税金のことです。

例えば、海外から食品や衣類を輸入する場合、日本の税関で関税が課されます。これは、国内の産業を守るためや、国の収入を増やすために行われています。

海外から商品を輸入する際にかかる税金のことを『関税』といいます。商品を輸入する本人や輸入業者が、輸入する国の税関に納める決まりです。

例えば、日本の業者がアメリカから鶏肉を輸入した場合、その業者が関税を支払う先は日本の税関になります。支払われた関税は日本の税収となり、さまざまな公共の場で国のために使われるという仕組みです。

たとえば、この鶏肉が100万円で輸入され、30%の関税を日本がかけていたとした場合、業者は

100万円 × 30% = 30万円

を日本の税関に払う必要があるということです。関税が高くなれば、その分輸入してビジネスをするのにお金がかかるということになります。

勘違いしている人が多いけど、関税を支払うのは輸出側ではなく、輸入者なのだ!

今回のケースでは、トランプ大統領がアメリカの貿易赤字を減らすため、鉄鋼やアルミニウム製品への関税引き上げに動きました。関税引き上げは自国産業を保護する「最強の刃」となりますが、輸入価格が上昇すれば国民の負担に跳ね返ります。

貿易赤字とは、国の輸出額が輸入額を下回り、輸出から輸入を差し引いた貿易収支が赤字となることなのだ!

関税を課すとその分だけ輸入品の価格が上がるため、国内産業を保護する機能があるのです。

一方、関税は「もろ刃の剣」にもなることがあります。関税を引き上げることで輸入価格の上昇がするわけですが、消費者や企業にとってはコスト増になってしまいます。関税で産業を保護し過ぎれば、長期的な国際競争力の低下や、経済のブロック化も招きかねないのです。

関税が発生するタイミング

ある貨物が海外から輸入され、日本に到着したとします。この段階において、到着した貨物は、まだ日本への輸入許可を得ることができていません。

輸入許可を得ていない貨物は、通関手続きと関税の支払いが行われるまで、保税地域と呼ばれる場所に保管されます。

通関手続きが完了し関税や消費税など必要な支払いが済むと、輸入許可書が発行されます。そこではじめて保税地域から貨物を引き取ることができるのです。

つまり、関税が発生するタイミングは、貨物が保税地域から引き取られるときと考えてよいでしょう。

ダンピング

ダンピングとは、相手国の産業を壊滅させる目的で、極端に安い価格で物品やサービスを大量に販売する手法を指します。不当廉売とも呼ばれ、競合を排除した後に市場を支配する悪質な戦略とされます。

関税は、ダンピングから国内産業を守るための対抗手段として機能します。ただし、ダンピングと正当な輸出の境界は曖昧であり、すべてが悪意のある行為とは限らないのが現状です。

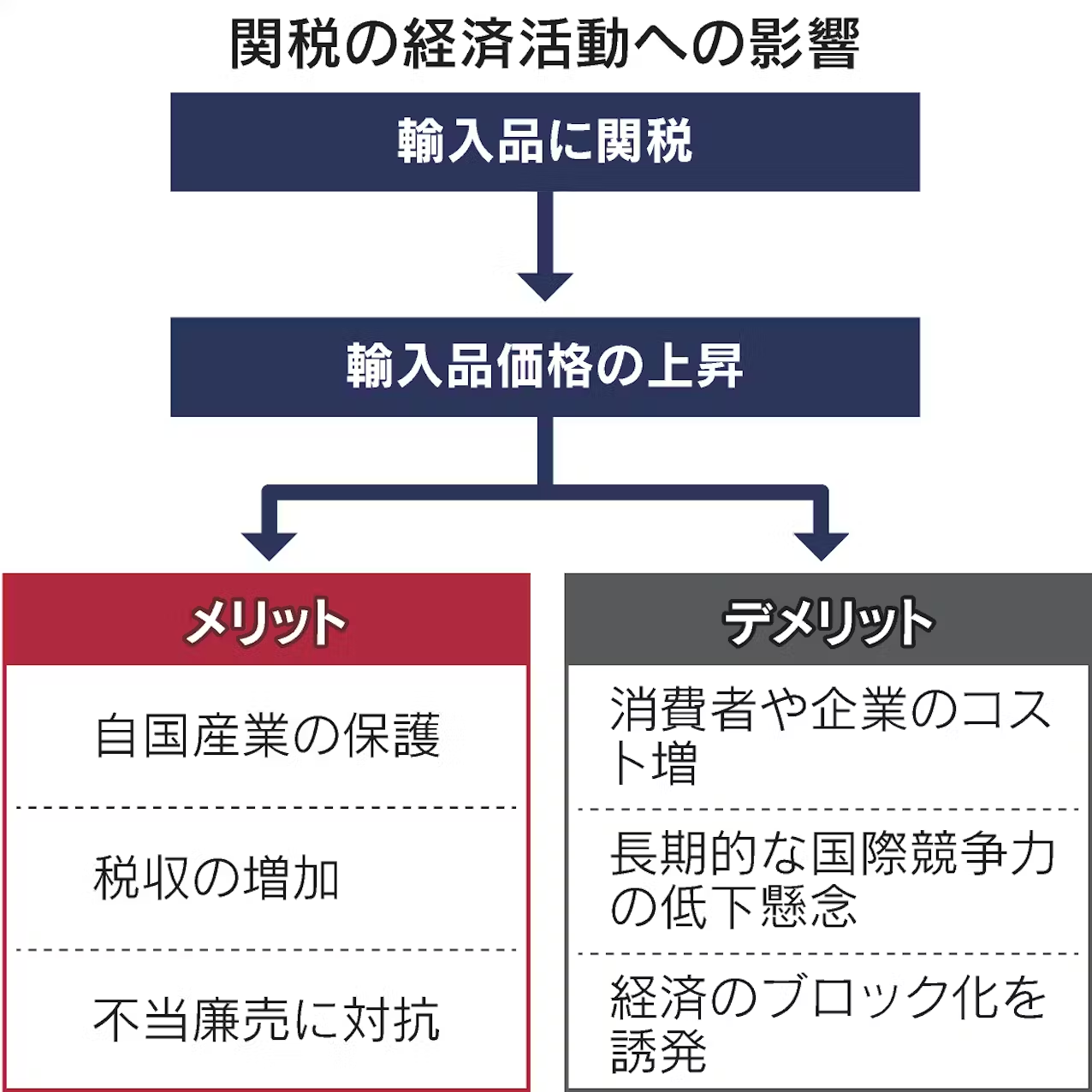

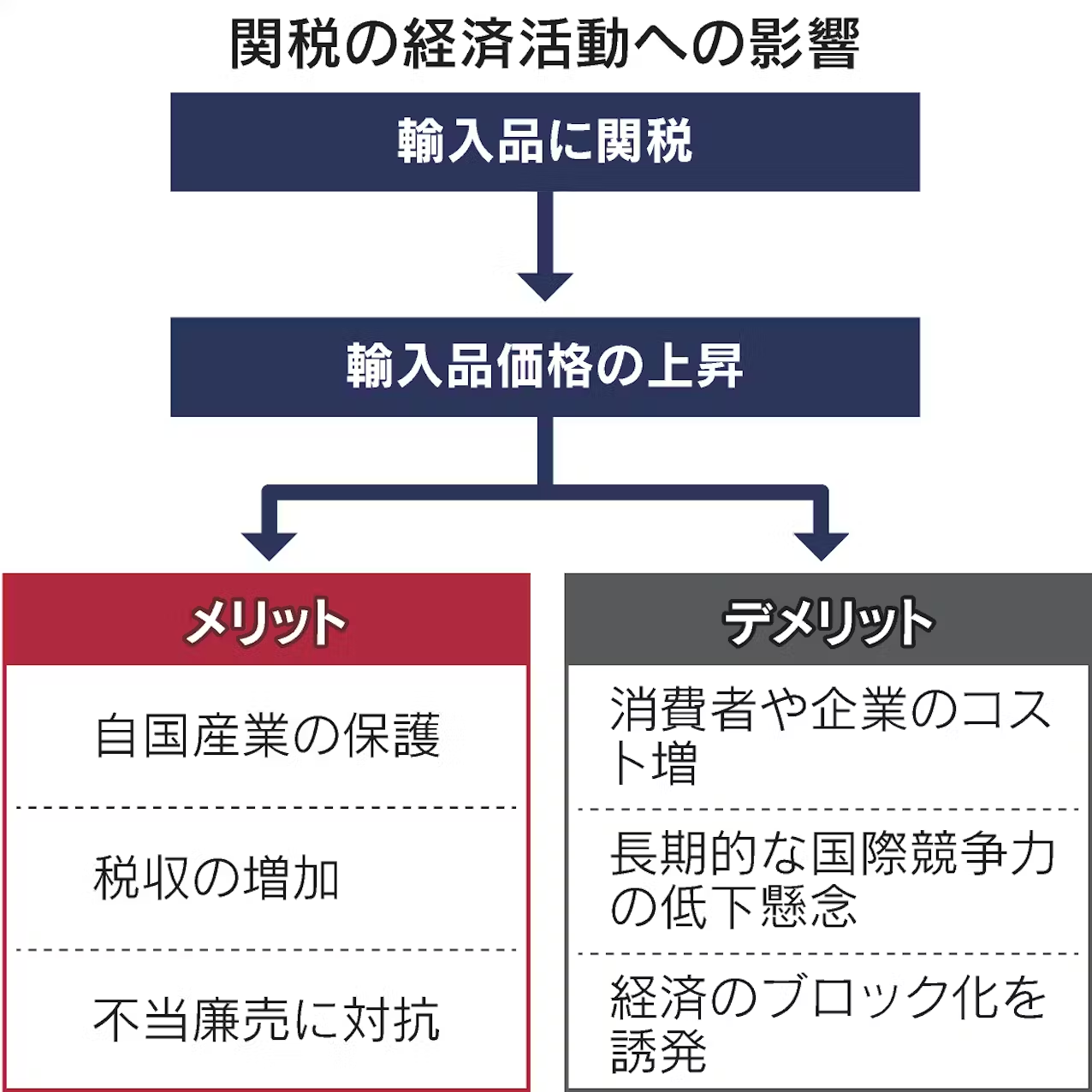

関税のメリット・デメリット

関税は、国内産業を保護する効果がある一方で、消費者や企業の負担が増えるというデメリットがあります。

メリット|関税

- 国内産業の保護

- 外国からの安い製品に対抗し、国内企業が成長しやすくなる。

- 雇用の維持

- 国内産業が守られることで、雇用の流出を防ぐ。

- 政府の収入増加

- 関税による税収が増え、財政の安定につながる。

デメリット|関税

- 消費者への負担増

- 輸入品の価格が上がるため、最終的に消費者が高い価格を支払うことになる。

- 特に低所得層にとって負担が大きい。

- 貿易戦争のリスク

- 他国が報復関税を導入し、輸出企業が打撃を受ける。

- 結果的に、国内産業も悪影響を受ける可能性がある。

- インフレの加速

- 関税により物価が上がり、経済全体のコストが増加する。

関税の種類

関税にはいくつかの種類があります。ここでは、主な関税の種類を説明します。

(1) 国の法律による関税

日本の法律で決められた関税です。例えば、「関税定率法」という法律で、多くの輸入品の基本的な関税率が決められています。

- 基本税率:長期間変わらない基本の税率。

- 暫定税率:特別な事情がある場合に、一時的に変わる税率。

- 特恵税率:発展途上国(まだ経済が発展していない国)からの輸入品に対する特別な低い税率。

(2) 条約による関税

日本は、外国と貿易に関する約束(条約)を結ぶことがあります。そのため、日本がWTO(世界貿易機関)に加盟していることにより、一定のルールのもとで関税が決まっています。

- 協定税率:WTOに加盟している国との貿易で適用される関税率。

- EPA(経済連携協定)税率:特定の国(例えば、アメリカやEU)と貿易協定を結び、特別に低い関税率が適用されることもあります。

関税の計算方法

関税は、輸入品の「価格」や「量」によって決まります。以下の3つの方法があります。

- 従価税(じゅうかぜい):輸入品の価格に応じて関税が決まる(例:「価格の10%」)。

- 従量税(じゅうりょうぜい):輸入品の個数や重さに応じて関税が決まる(例:「1kgあたり500円」)。

- 混合税(こんごうぜい):上記の2つを組み合わせたもの。

特別な関税

通常の関税以外にも、特別な目的で関税がかかる場合があります。

- 緊急関税(セーフガード):外国からの輸入が急に増えて、国内産業が困る場合、一時的に高い関税をかけて輸入を抑える。

- 報復関税:外国が不公平な貿易をした場合、日本が対抗措置として高い関税をかける。

- 季節関税:季節によって関税が変わる(例:国産の果物が出回る時期に、外国産の果物の関税を高くする)。

関税が安くなる場合(免税・還付)

関税は必ずかかるわけではありません。以下のような場合、関税が安くなったり、戻ってきたりすることもあります。

- 免税(めんぜい):特定の商品(医療機器など)は関税が免除されることがある。

- 還付(かんぷ):輸入品が海外へ再輸出される場合、支払った関税が戻ってくることがある。

アメリカの関税の歴史(20世紀初頭)をわかりやすく解説

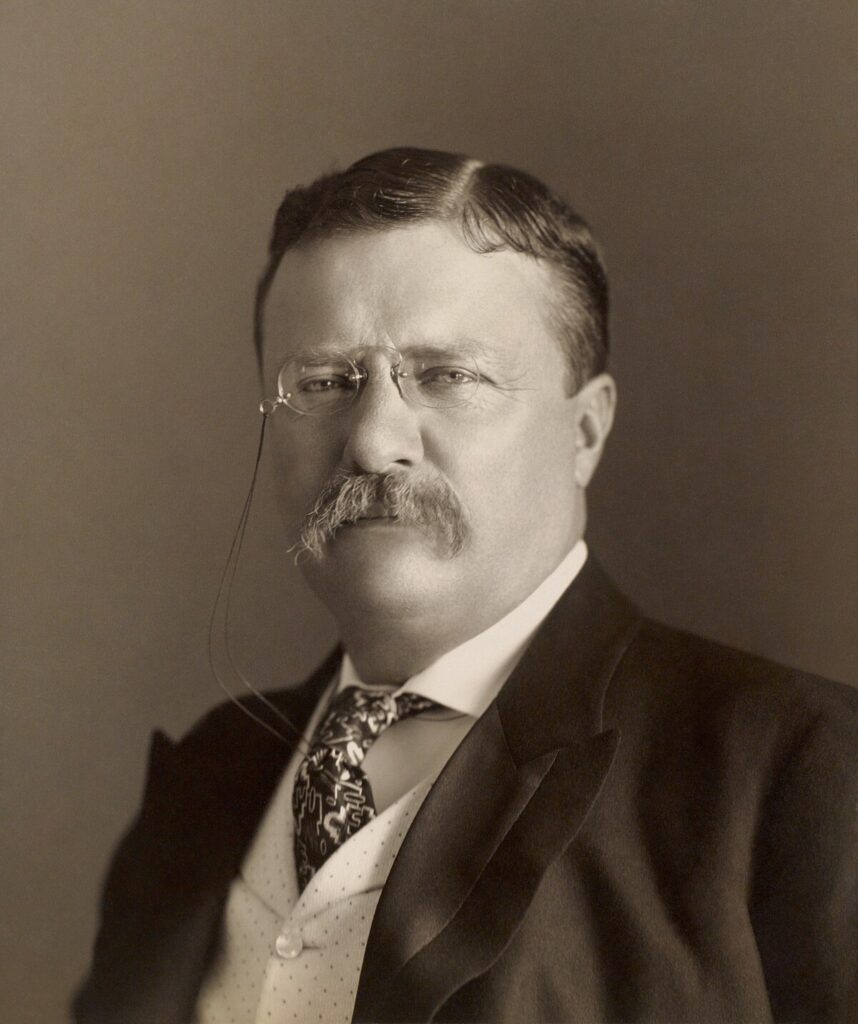

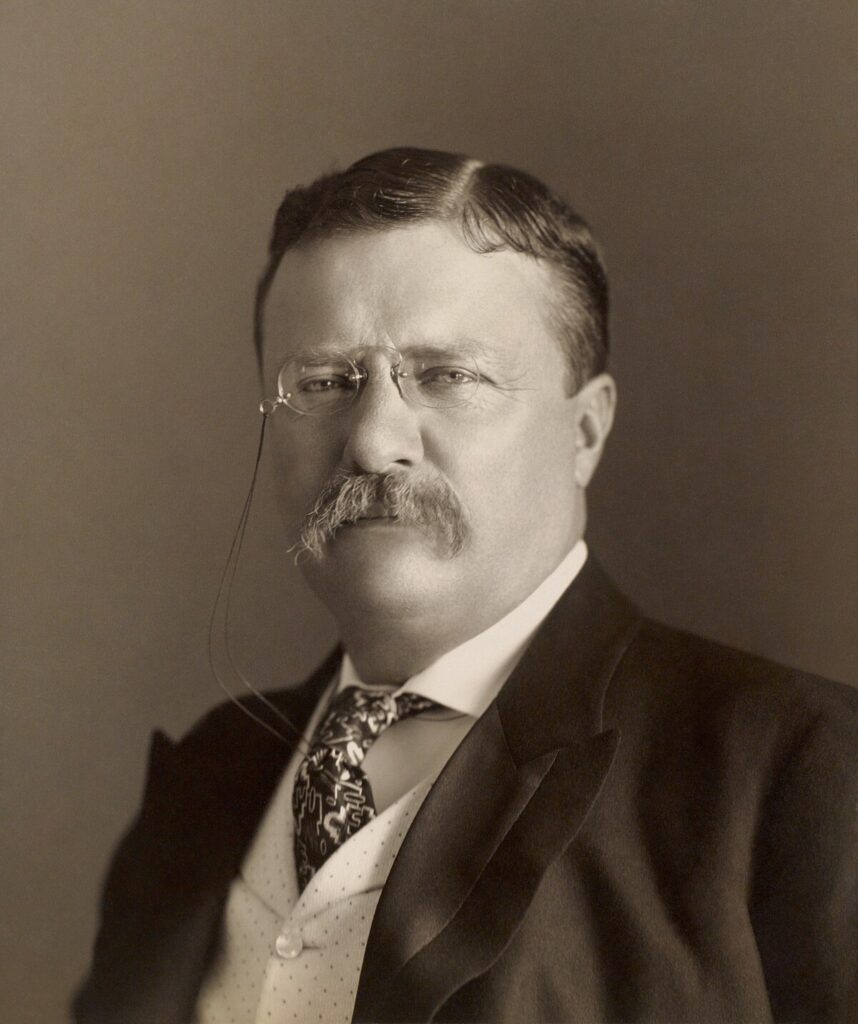

アメリカの関税政策は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて大きく変化しました。この時期の関税政策を理解するために、セオドア・ローズベルト(1901~1909年)、ウィリアム・タフト(1909~1913年)、ウッドロウ・ウィルソン(1913~1921年)の3人の大統領の時代を中心に解説します(参考:20世紀初頭のアメリカ関税史)

保護主義は、輸入を制限し、関税を高く設定することで国内産業を守ろうとする政策。19世紀以前の多くの国で採用されていた。

自由貿易主義は、貿易の制限を緩和し、国際市場での競争を促進することで経済全体の発展を目指す考え方。産業の発展と経済学者の主張により広まった。

歴史的に、世界はこの二つの政策の間で揺れ動いてきた。

高関税時代の背景

19世紀後半~20世紀初頭のアメリカは、国内産業を守るために高い関税を課していました(ウィリアム・マッキンリー)。特に、工業製品や農産物の輸入を抑えるための政策がとられていました。

しかし、この高関税は一部の大企業に有利に働き、「トラスト(独占企業)」を生み出す原因となりました。そのため、関税の見直しを求める声が次第に高まっていきました。

セオドア・ローズベルト政権(1901~1909年)

当時のアメリカは、1897年に成立したディングレー関税法(関税率57%)が続いていました。この法律は、国内産業を保護する一方で、独占企業を生み出し、「関税はトラストの母」と批判されるようになりました。

1900年代初頭、関税の引き下げを求める動きが広がりました。特に中西部の農民や一部の企業が「高すぎる関税は問題だ」と主張しました。なぜなら、農産物価格は下がる一方で、輸入品の価格が高く、消費者が困っていたからです。

そこで企業も関税改革を求めるようになっていきます。

全国製造業者連盟(NAM) などの企業団体が「輸出が増えれば利益も増えるのに、関税が高すぎて貿易の妨げになっている」と主張。例えば、アメリカの工業製品を海外に輸出しようとしても、ヨーロッパ諸国がアメリカの高関税に対抗して、自国の関税を引き上げてしまうという「報復関税」が問題になりました。

現在のトランプ政権も同じ歴史を繰り返し始めているように感じるのだ。

ウィリアム・タフト政権(1909~1913年)

タフトは、1909年に「ペイン・オールドリッチ関税法」を成立させました。

関税を少し下げたものの、多くの品目では依然として高関税が続いたため、国民の不満は解消されませんでした。

そのため、「結局、大企業を優遇しているだけだ!」という批判が強まりました。

また、企業団体や政治家の一部は、「関税の決め方自体を改革しなければならない」と考え、関税を専門に調査する委員会(関税委員会)を作るべきだという議論が活発化しました。

しかし、タフト政権では関税委員会の常設には至らず、関税改革は失敗しました。

ウッドロウ・ウィルソン政権(1913~1921年)

1912年の大統領選挙でウィルソンが勝利し、関税の引き下げを公約に掲げました。

1913年には「アンダーウッド関税法」を成立させ、高関税時代に終止符を打ちました!

南北戦争(1861~1865年)以来、最も低い関税率になりました。これにより、貿易が活発化し、輸出入が増えました。

- ウィルソンは当初、関税委員会の設立に反対していたが、世論の圧力により態度を変えた。

- 企業や政治家の要請を受けて、1916年に関税委員会(現在の国際貿易委員会)を設立し、関税を科学的に決める体制を整えた。

- これにより、関税の決定が政治的な駆け引きではなく、経済的なデータに基づくものとなり、近代的な関税政策の基礎が築かれた。

その後の流れ

- 1930年のスムート・ホーリー法(大恐慌時に関税を大幅に引き上げた法律)が貿易の縮小を引き起こし、さらに世界恐慌を悪化させた。

- その反省を踏まえ、1934年に互恵通商協定法が成立し、アメリカは自由貿易へと大きく舵を切った。

- 第二次世界大戦後(1945年以降)は、アメリカが主導して自由貿易体制を確立し、現在のWTO(世界貿易機関)へと繋がっていった。

アメリカは1930年にスムート・ホーリー関税法を制定し、高関税政策を導入しました。他国も保護主義を強めた結果、世界貿易は縮小し、1932年には主要国の輸入額が1929年の4割以下に減少。不況が悪化し、各国は植民地内での自由貿易と対外関税強化を進め、ブロック経済化が進行。これが国際摩擦を生み、第2次世界大戦の要因の一つとなりました。

戦後、経済復興を目的に自由貿易が推進され、1947年にGATT(関税と貿易に関する一般協定)が締結。各国の関税率は大幅に引き下げられ、経済成長を促進しました。

しかし、戦後、ドイツや日本が急成長し、アメリカの産業界に打撃を与えます。

1974年、アメリカは通商法301条を制定し、不公正な貿易と認定した国に制裁を課す権限を持つように進めます。これにより日本などは輸出自主規制を余儀なくされ、一時は貿易戦争の懸念もあったが、アメリカの圧倒的な経済・軍事力により摩擦は収束しました。

1995年にはGATTを発展させる形で、世界貿易機関WTOが設立されました。

まとめ アメリカの関税の歴史

| 時期 | 主な関税政策 | 特徴 |

|---|---|---|

| 19世紀後半(ウィリアム・マッキンリー) | 高関税政策 | 国内産業を守るが、独占企業が増加 |

| ローズベルト(1901~1909年) | ディングレー関税法(高関税維持) | 企業や農民が関税引き下げを求める |

| タフト(1909~1913年) | ペイン・オールドリッチ関税法 | 一部引き下げるが、大きな変化なし |

| ウィルソン(1913~1921年) | アンダーウッド関税法(関税引き下げ)・関税委員会の設立 | 低関税時代の始まり、科学的な関税決定 |

| 1930年 | スムート・ホーリー法(関税引き上げ) | 世界恐慌を悪化させる |

| 1934年以降 | 互恵通商協定法 | 自由貿易政策へ転換 |

ウィルソン政権の関税委員会の設立は、現代のアメリカの関税政策の基礎になっています。しかし。近年の貿易戦争(例:2025年のトランプ関税)でも、関税をどう設定するかが大きな政治的課題になっています。

このように、アメリカの関税は「保護主義 → 自由貿易」へと歴史的に変化してきました。

トランプ大統領の思想

トランプ大統領の経済政策や外交戦略を理解するためには、彼の「関税に対するこだわり」と「歴史的な背景」を考慮する必要があります。特に、彼が「タリフマン(関税男)」と自称する背景には、「関税を使った経済戦略」、「ナショナリズム的な保護主義」、そして「交渉の道具としての関税」という3つの側面があります。

1. トランプ大統領の関税思想:「タリフマン」としてのこだわり

トランプ氏は関税を単なる経済政策ではなく、政治的な武器として利用しています。彼の「関税戦略」を理解するうえで、歴史的な視点も重要です。

トランプ大統領は、19世紀末のウィリアム・マッキンリー大統領(1897~1901年)を称賛しています。マッキンリーは「保護主義のナポレオン」と呼ばれ、当時のアメリカ経済を守るために50%以上の関税を課したことで知られています。

トランプ氏がマッキンリーを模範にしている点は以下のとおりです。

- 高関税による国内産業の保護

- ナショナリズムの強調(「アメリカ・ファースト」)

- 領土拡張やアメリカの国力拡大へのこだわり

特に、「関税を使って国内産業を守る」という考え方は、マッキンリー時代から繰り返されているアメリカの政策の一部と言えるでしょう。

また、トランプ氏は自身を「タリフマン=関税男」と呼び、関税をアメリカの経済再生の鍵と位置づけています。「関税を高くすればするほど、アメリカに工場が戻り、雇用が増える」という考えを持っているのです。

2. トランプの関税戦略の特徴

ただ、トランプ政権の関税戦略は、単なる国内産業保護ではなく、交渉のツールの側面が強いと言われています。

① 経済保護主義:「アメリカ・ファースト」

トランプ氏の関税政策の根底には、「アメリカ国内産業の保護」があります。

特に鉄鋼・アルミニウム産業、自動車産業、農業などを守るため、輸入品への関税を強化したいのです。

② 交渉の道具としての関税

トランプ氏は関税を「圧力手段」として使い、各国との貿易交渉を有利に進めようとしていることも特徴です。

- メキシコ・カナダへの25%関税 → USMCA(米加墨協定)で譲歩を引き出すため

- 中国への10%追加関税 → 中国の経済的台頭を牽制するため

- EUへの関税強化も示唆 → 欧州とのFTA(自由貿易協定)交渉を有利にするため

これは、関税を外交カードとして利用し、他国に対する交渉力を強める狙いがあるのでしょう。

実際、メキシコとの間では不法移民や違法薬物の流入阻止の名目で、アメリカとの国境に1万人の軍隊を送るとの約束を取り付けました。

カナダに関しては、麻薬の密輸に対処する特別担当官を設置し、アメリカとの国境監視の強化を約束したとのことで、効果のほどは定かではないながらも、一定の成果を上げることに成功しています。

まとめ トランプ大統領の思想

トランプ大統領の思想は、「ナショナリズム+保護主義+交渉戦略」の3つの要素に基づいています。彼は、アメリカの経済を「関税で守る」と主張し、「交渉の手段として関税を使う」という手法を駆使していることが特徴です。

しかし、この戦略は世界経済に悪影響を及ぼし、米国の消費者や企業への負担増加というリスクもはらんでいます。今後の「相互関税」の動向次第で、さらに貿易戦争が激化する可能性があり、トランプ政権の関税政策は世界経済にとって極めて重要な課題となるでしょう。

2025年トランプ政権2期目における関税政策

トランプ政権2期目(2025年)の関税政策は、「過去のアメリカの関税の歴史」と「現代の保護主義的な動向」が交錯し、貿易戦争の激化と市場の混乱を引き起こしています。この章では、トランプ政権の関税戦略の背景、現状、今後の展開について整理していきます。

1. アメリカの関税政策の歴史的変遷

アメリカは、1930年代の大恐慌の影響で高関税政策を取ってきましたが、その後、自由貿易を推進する方向に転換してきました。具体的には、

- 1930年 スムート・ホーリー関税法 → 世界的な貿易縮小と恐慌の悪化を招いた。

- 1947年 GATT(関税及び貿易に関する一般協定) → 自由貿易の推進へ。

- 1995年 WTO(世界貿易機関)の発足 → 関税の引き下げと国際的な貿易ルールの整備。

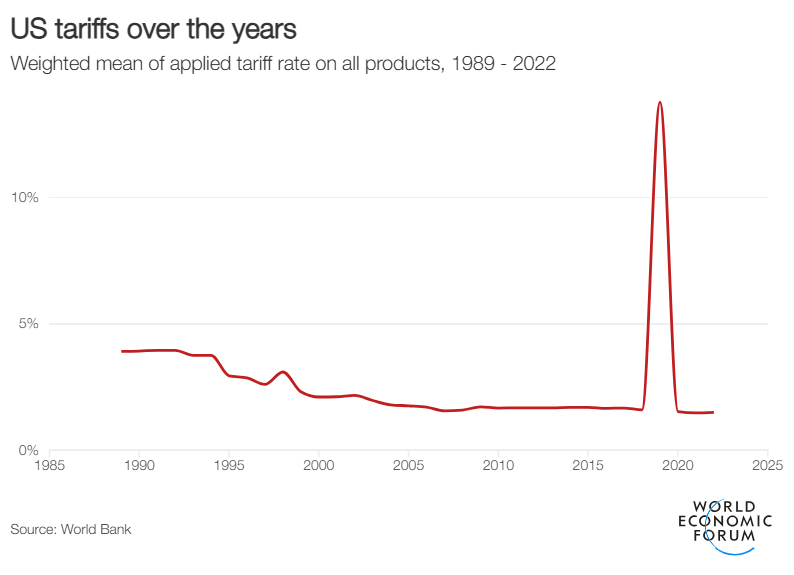

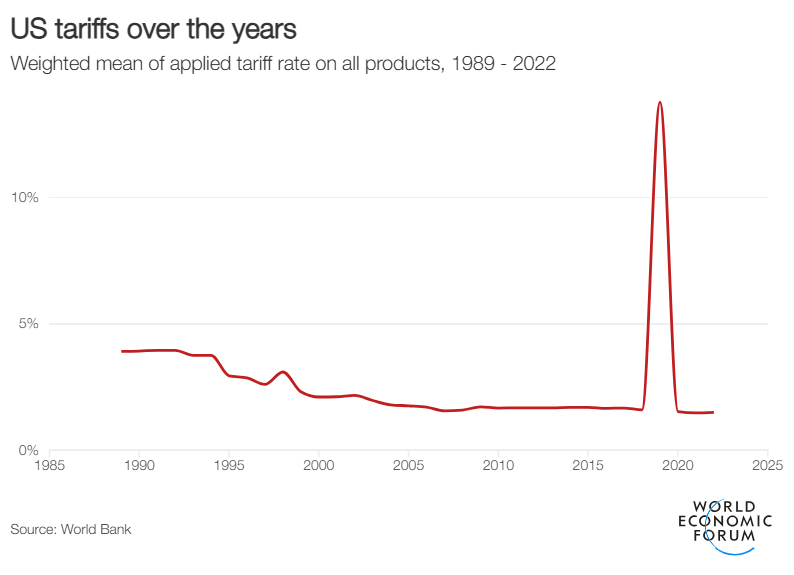

こうした流れの中で、アメリカの関税率(実効関税率)は長期的に低下していきましたが、2010年代以降、再び保護主義が台頭し、トランプ政権1期目(2016~2020年)で関税を引き上げる政策が取られました。

2. 2025年トランプ政権2期目の関税政策

トランプ大統領は、2025年1月20日の就任初日に、以下の関税を発表しました。

- メキシコ・カナダからの輸入品に25%の関税

- 中国からの輸入品に追加で10%の関税

また、鉄鋼・アルミニウムに対しては、全ての国に一律25%の関税を適用。これは1期目のトランプ政権時の関税よりもさらに強硬な措置です(1期目では一部の国は免除されていた)。

日本に対しても関税をかけるのだ。

この政策の背景には、

- 国内の製造業を保護するため

- 「貿易不均衡」を是正しようとするため

- 中国の台頭に対する警戒感

- 政治的な交渉手段として利用

といった要因があるようです。

2025年の関税政策がすべて実施されると、アメリカの実効関税率(関税収入 ÷ 輸入額)は1940年代のGATT締結時と同じか、それ以上の水準に達する可能性があります。

これは、自由貿易の時代から再び保護主義へと逆戻りする歴史的な転換点となることを示唆しています。

3. 世界経済・市場への影響|貿易戦争

さて、このような関税政策をアメリカが実施すると、世界経済にはどのように影響するのでしょうか? 以下のようなことが検討されています。

- EUは即座に報復関税を発動し、米国からの輸入品(約4兆2,000億円相当)に対して関税を課すと発表。

- カナダはアメリカへの電力供給価格を引き上げ、さらなる対抗措置を取る構え。

- 中国はすでにアメリカ産の鉄鋼・アルミに45%の関税を適用し、農産物への追加関税も示唆している。

2025年4月2日発表予定の「相互関税」が、貿易戦争のさらなる激化を招く可能性もあり、これに対しトランプ氏は「アメリカ製品に関税を課す国には、同じだけの関税を課す」と表明しています。

特に中国への関税は既に強化されていますが、半導体・AI・EVなどの分野で追加措置が取られる可能性があります。

台湾問題なども絡み、中国との経済戦争がさらに悪化する可能性も高いでしょう。

このような背景から、市場には次のような不安が広がっています。

- アメリカ株式市場が急落(トランプ氏が市場の影響を軽視したこともあり、投資家の不安が増大)。

- FRB(米連邦準備制度)は、2025年第1四半期の経済成長率が鈍化すると予測。

- 企業の設備投資が抑制され、雇用市場への影響が懸念される。

4. トランプ政権の狙いとリスク

こうした話を聞くと、トランプ政権の狙いはどこにあるのか分かりずらいですよね。

- 「トランプ・プット」理論の崩壊

- これまで、トランプ氏は、市場の急落を避けるために関税を調整すると見られていたが、今回は市場の動揺を気にしていない。これが長期的な市場の不安定要因となる。

- トランプ氏は「四半期ごとの市場動向ではなく、数十年先のアメリカの経済成長を見据えている」と発言。

- 貿易交渉のカード

- トランプ氏の関税政策は、交渉材料としての意味合いもある。

- 特にEUやカナダ・メキシコに対して、より有利な貿易条件を引き出すために「関税」を武器として利用。

ただし、関税の引き上げはアメリカ自国にとっても大きなリスクを伴います。

- インフレの加速

- 輸入品の価格が上昇し、アメリカ国内の物価が高騰する恐れがある。

- 特に、中低所得者層が影響を受ける可能性が高い。格差がさらに広がる!

- 景気後退の可能性

- FRBの分析によると、関税政策が経済の減速を招く可能性がある。

- 企業の負担が増え、雇用市場に悪影響を与える可能性。

- 同盟国との関係悪化

- カナダとの関係悪化 → 電力供給問題

- EUとの関係悪化 → 報復関税の応酬

- アメリカが「孤立」するリスクが高まる。

5. 今後の展開

今後の展開としては、以下のようなことが予想されます。

① 短期的な影響

- 関税の影響で株式市場が不安定に。

- インフレ率の上昇が懸念され、FRBの金融政策にも影響を及ぼす可能性。

- 企業の反応 → 一部の企業は国内回帰するが、多くの企業は慎重な姿勢を取る。

② 長期的な影響

- 貿易戦争が長引けば、世界経済に悪影響。

- アメリカ国内の物価上昇が続けば、支持層の反発を招く可能性。

- 2025年4月2日に予定されている「相互関税」の発表が、貿易戦争の更なる激化を招く恐れがある。

トランプ関税とS&P500

トランプ関税のS&P500への影響はどうでしょうか?

米国の関税率とS&P500指数の関係性を分析すると、関税の引き上げが企業の収益性や投資家心理に影響を及ぼし、結果として株価指数に変動をもたらすことが示唆されています。

関税率の上昇は、輸入品のコスト増加を招き、企業の利益率に直接的な影響を及ぼします。

ゴールドマン・サックスの分析によれば、関税率が5%上昇するごとに、S&P500企業の1株当たり利益(EPS)が1%から2%減少する可能性があるとされています。

また、関税の引き上げは、将来的なコスト増加や貿易摩擦の激化を懸念する投資家心理に影響を与えます。

これにより、株式の評価指標である株価収益率(PER)の低下を招き、S&P500指数全体の価値が約5%下落する可能性が指摘されています。

関税の影響は、セクターごとに異なります。

特に、製造業や自動車産業など、輸入部品や原材料に依存する業種は、コスト増加の影響を強く受ける傾向があります。例えば、フォードやゼネラル・モーターズなどの企業は、関税の影響で株価が下落したケースがあります。

関税の導入は、為替レートにも影響を及ぼします。

関税による輸入減少は、外国通貨の需要を低下させ、結果として米ドル高を招く可能性があります。米ドル高は、米国企業の輸出競争力を低下させ、特に海外売上高の多い企業の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。

まとめ|「貿易戦争」と「トランプ関税」

本稿をまとめると以下のようになります。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 歴史的背景 | 1930年代の保護主義の再来か?GATT以前の高関税時代に逆戻り |

| 2025年の政策 | メキシコ・カナダ・中国への高関税、鉄鋼・アルミの関税強化 |

| 世界の反応 | EU・中国・カナダが報復関税を実施し、貿易戦争が激化 |

| 経済への影響 | 株式市場の混乱、インフレ加速、景気後退の懸念 |

| 今後の展開 | 4月2日の「相互関税」が貿易戦争をさらに激化させる可能性 |

トランプ政権2期目の関税政策は、世界経済に深刻な影響を与え、自由貿易の歴史に逆行する可能性があります。

関税は自滅しかねない保護主義の象徴であり、グローバルな貿易を混乱させ、保護対象であるはずの人々向けの物価を上昇させるものと捉える傾向があると経済学者からの意見もあり、先が読めない状況が続きそうです。

トランプ政権の動きはアメリカ第一主義という点では分かりやすいですが、急に大きく出たり、挑発的な文言を用いたり、また常識から外れたスケジュールで動いたりと、交渉を優位に進めるための不規則な言動はやはり予測できないとして市場に動揺を与えています。

上がる時も大きく下げる時も大きいという変動の大きい状態がしばらくは続きそうなのだ!

今後の政策の行方が、国際経済の鍵を握ることになるでしょう。