「関税でアメリカを再び偉大にする」——ドナルド・トランプ氏が何度となく口にしてきたこのフレーズ。

「関税でアメリカを再び偉大にする!!!」

2025年2月、アメリカのドナルド・トランプ元大統領が再び衝撃的な政策を打ち出しました。それは、中国・カナダ・メキシコからの輸入品に対して大規模な「関税」を課すというものです。

この発表後、アメリカの株価指数(ナスダック)は約9.5%も下落し、市場は大混乱。さらに経済成長率(GDP)の予測もアメリカで0.4%、カナダとメキシコでも約1〜2%ほど下がってしまいました。

こうしたニュースを耳にすると、「関税」って本当に効果があるの?なぜトランプ氏はこれほど関税にこだわるの?という疑問が浮かびますよね。

実はこの政策、アメリカの歴史をさかのぼると見えてくる『経済戦略』の物語と深くつながっています。

彼が愛してやまない「ウィリアム・マッキンリー大統領」も、関税政策で一時は成功したように見えたものの、最終的には逆風となって政権を失いました。

さらに1930年代の「スムート・ホーリー関税法」が、世界恐慌を悪化させた事例も記憶に残るでしょう。

この記事では、「初心者でもわかりやすく」をテーマに、関税の基本から最新ニュースまでを丁寧に解説していきます。

これを読めば、経済ニュースがグッと身近になり、ニュースの裏側にある「本当の狙い」が分かるようになるでしょう。

マネーチャットでは、超初心者から中級者の方にぴったりな投資の学校を運営しています。毎週の動画学習に加え、毎日の経済解説、そしてみんなと一緒に学習したり意見交換したりする場を作っています。

とりあえず無料で1ヶ月やってみよう! =>

https://community.camp-fire.jp/projects/view/760550#menu

そもそも「関税」って何?

「関税」という言葉をニュースでよく耳にしますが、具体的にはどういう意味でしょうか?

関税(Tariff) とは、「外国から輸入される商品に対して、政府がかける税金」のことです。関税が課されると、外国の商品は国内で売られる際に価格が高くなります。そうすると、消費者にとっては輸入品が割高に感じられ、国内の商品を選ぶ人が増える仕組みです。

関税の目的とは?

関税には、大きく分けて2つの目的があります。

- 国内産業を守ること(保護主義)

- 海外の商品が安く大量に入ってくると、国内の企業は価格競争に負けてしまいます。関税を設けることで国内の産業を守り、国内企業が競争力をつける時間を与えるのです。

- 政府の収入源(財源)を確保すること

- 昔は関税が政府の主な収入源のひとつでした。ただ現在では、アメリカの場合、政府の収入のうち関税が占める割合はわずか約2%と小さくなっています。

関税は本当に良いことなの?

ここがポイントです。関税は国内産業を一時的には守りますが、一方で輸入品の価格を引き上げ、消費者の負担を増やすデメリットもあります。また、外国が報復として関税をかけ返してくることも多く、結果として輸出企業がダメージを受ける可能性もあります。

このように、関税は「万能な政策」ではなく、メリットとデメリットの両面をしっかり理解することが重要です。

なぜトランプ氏はこんなに関税が好き?—歴史をさかのぼると見える理由

トランプ氏が関税にこだわる背景には、アメリカの歴史に根付く「保護主義」の思想があります。トランプ氏の考え方を理解するには、18世紀末に活躍した一人の政治家に注目する必要があります。

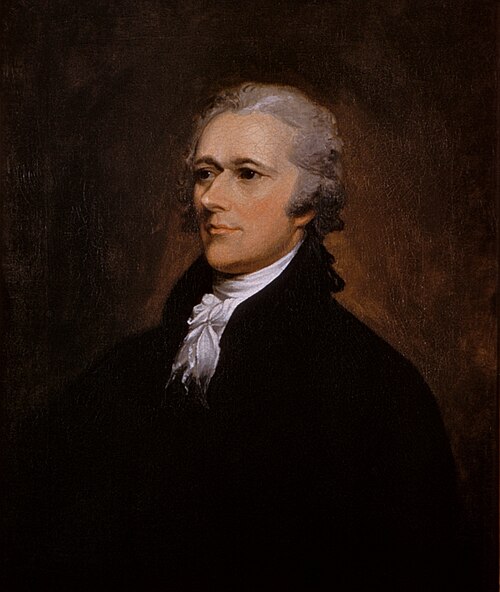

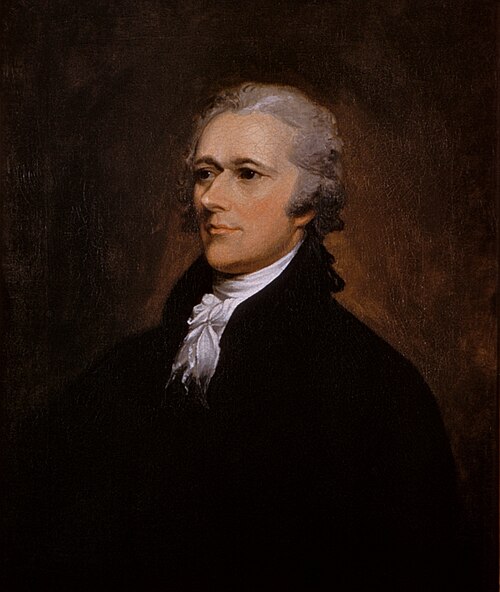

関税の原点は「アレクサンダー・ハミルトン」

時は1789年、まだアメリカがイギリスから独立したばかりの頃の話です。当時、イギリスは「自由貿易」を推進し、自国の商品を安く他国へ輸出していました。しかしアメリカにとってこれは不利でした。なぜなら、新しくできたばかりのアメリカの産業は競争力が低く、イギリスの安い商品に押されてしまうからです。

そこで立ち上がったのが、アメリカの初代財務長官、アレクサンダー・ハミルトンという人物でした。

ハミルトンの考え方とは?

ハミルトンは『製造業に関する報告書(Report on Manufactures)』という有名なレポートを書きました。その中で彼は、こう述べています。

「新しい産業を育てるためには、外国の競争から守る必要がある。そのためには関税や補助金を活用して国内企業を支援し、成長する時間を与えるべきだ」

これは、「幼稚産業保護理論(Infant Industry Protection)」とも呼ばれる考え方です。

幼稚産業保護理論って?

幼稚産業保護理論とは、生まれたばかりの産業(幼稚産業)を一定期間保護して育て、最終的には国際競争に勝てるほど強くする、というものです。この期間中は外国製品の輸入を制限するため、最初は価格が高くなってしまいますが、長期的には国内産業が強く育ち、経済が安定すると考えられました。

トランプ氏はまさにこの考えを支持しています。彼が関税を積極的に活用するのは、「アメリカの産業を保護して強くしたい」という強い願いがあるからです。

トランプ氏の関税は本当にアメリカ経済を助けたのか?

トランプ氏は、大統領時代(2017〜2021年)にも関税を積極的に導入しました。代表的な例が、中国製品への関税や、鉄鋼、アルミ、洗濯機、ソーラーパネルなどへの高い関税です。

実際、トランプ政権は中国から輸入される製品3800億ドル(約50兆円)分に追加関税を課しました。では、この政策は実際にアメリカ経済を助けることができたのでしょうか?

【一時的には良かったが…】鋼鉄業界の例

2018年、トランプ氏は輸入される鉄鋼に25%もの高い関税をかけました。目的はアメリカの鉄鋼産業を守ることでした。この影響で、実際にアメリカ国内の鉄鋼生産量は2017〜2021年の間で約5.1%増え、新しい雇用も約5400人分増加しました。

しかし、問題があります。

新たに増えた5400人という雇用は、アメリカ全体の製造業(1200万人以上)の規模から見れば非常に小さいものです。さらに、鋼鉄を利用する自動車産業や建設業など「鋼鉄を使う側の企業」にはマイナスの影響が大きかったのです。

【見落としてはいけない】物価が上がるという問題

トランプ氏の関税の結果、輸入品の価格が上昇しました。

例えば鉄鋼価格は約2.4%上昇、洗濯機に至っては一年で12%も価格が上がりました。これはアメリカの消費者が負担を背負ったということです。

さらに、外国も黙っていませんでした。中国やカナダ、メキシコ、EU(欧州連合)、インドなどが、報復としてアメリカ製品に対して関税を課したため、逆にアメリカの輸出企業は大きな打撃を受けました。

関税によって実際に打撃を受けたのは、意外にもアメリカ国民自身だったのです。

関税がかかると、外国から輸入する商品の価格が高くなります。すると、小売業者はその分のコストを商品価格に上乗せします。その結果、消費者=アメリカ国民が、より高い価格で商品を買わされることになるのです。

たとえば、2018年の関税導入後の研究によると、関税によって上がったコストのほとんど(80〜100%)が、消費者価格に転嫁されたことがわかっています。

これにより、電化製品、家具、衣料品など、日常に欠かせない商品が軒並み値上がりし、多くの家庭の家計が圧迫されました。

関税で得をするのは一部の国内産業だけ。

たとえば、鉄鋼業やアルミニウム産業など。しかし、これらは全体の雇用のごく一部しか占めていません。

一方で、農家や製造業など、外国市場に商品を売っていた業者は、中国などの報復関税によって大きな損失を被りました。これに対処するため、トランプ政権は数十億ドル規模の補助金を用意しましたが、それは結局、税金という形で国民の負担となります。

「中国にダメージを与えるはずの関税」が、回り回ってアメリカの消費者と納税者に跳ね返ってくる——。これが、経済学者たちが一貫して指摘してきた「関税の現実」です。

【広がる悪影響】海外投資が逃げた?

関税政策の影響はそれだけにとどまりません。トランプ政権時代には、アメリカの製造業への外国からの直接投資(FDI)が、それ以前の3年間と比べて約38%も減少しました。

つまり、外国企業はアメリカへの投資を控えるようになり、アメリカ経済は新しい投資を呼び込みにくくなってしまったのです。

グローバル時代に関税は本当に有効なのか?

トランプ氏の政策を見ると、たしかに「国内産業の保護」という目的で一時的な効果はありました。

しかし、問題は現代が「グローバル化(国境を越えた経済活動)」の時代であることです。グローバル時代に関税は本当に有効でしょうか?

関税をかけても『貿易赤字』は減らない?

トランプ氏が関税を使った理由の一つが、アメリカの大きな「貿易赤字」(輸入が輸出より多い状態)を改善することでした。実際、トランプ政権時代、中国との貿易赤字は少し縮小しました。しかし、アメリカ全体の貿易赤字は逆に14%増えてしまったのです。

その理由はシンプルで、アメリカは中国からの輸入品に高い関税をかけましたが、アメリカ企業や消費者は結局、より安い商品を求めてベトナムやメキシコなど、他の国々から輸入を増やしてしまったのです。

『サプライチェーン』は止まらない、ただ場所が変わるだけ

現代の世界経済では、『サプライチェーン(商品の原料調達から製造、消費者まで届くまでの一連の流れ)』が複雑につながっています。

例えば、中国で作られていた太陽光パネルの組み立て工場が、アメリカの関税を避けるため、隣のベトナムに移動しました。商品そのものは全く同じですが、生産場所が変わっただけなのです。

つまり、関税はグローバル時代の貿易を止めることはできず、「貿易ルート」を変更させるだけに終わってしまいました。

関税が生む新たなリスク:「ドル離れ」が進む?

さらにトランプ氏の政策には、思わぬリスクもあります。

アメリカが次々と他国に高い関税を課すと、他の国々はアメリカを避け、別の貿易相手国やルートを探します。それにより、各国がアメリカの通貨である『ドル』を使った取引を減らす可能性があります。

現在、世界経済は「米ドル」が中心です。

しかし、各国がドル離れを起こせば、アメリカ経済にとっても不利になる恐れがあります。実際、トランプ政権の政策によって、一部の国はドルに依存しない取引を増やそうと動き出しています。

関税問題の本質は『中国』にあり?—関税だけでは解決できない理由

トランプ氏が関税政策を強化する理由の一つに、「中国の急速な経済成長」があります。

実は、関税問題の本質は単純な貿易の話だけではなく、中国経済の特徴や構造にも深く関係しているのです。

なぜ中国は貿易で強いのか?

2001年、中国がWTO(世界貿易機関)に加入して以来、世界経済は大きく変化しました。中国は世界の工場として安価で質の良い商品を大量生産し、世界中に輸出することで急速に経済を拡大しました。

その理由は、中国の家庭が収入の約30%を貯蓄に回す「高い貯蓄率」にあります。これはアメリカの貯蓄率(約4.5%)やヨーロッパ(約16%)と比べても非常に高い水準です。

中国の人々が消費よりも貯蓄を優先することで、国内の消費が伸び悩み、余った商品が海外市場に安価な価格で大量に流れていく仕組みになっています。

トランプ氏の関税は中国に効いたのか?

トランプ氏は中国製品に25%の高い関税をかけましたが、中国経済全体の構造(高貯蓄・低消費)が変わらない限り、効果は限定的でした。

実際に起きたのは、アメリカ市場で高くなった中国製品が、他の国を経由してアメリカに入ってきたり、別の国(例えばベトナム、メキシコ)で生産されてアメリカに流れ込んだりしたことでした。つまり、「中国の問題」を関税だけで解決するのは困難だったのです。

本当に解決するには?

この問題を根本的に解決するには、中国自身が内需(国内の消費)を拡大するような経済改革を行う必要があります。具体的には、消費を促す政策を打ち出したり、国内の生活水準を引き上げて、国民がもっと消費を楽しむ社会に変えていく必要があります。

ただ、これは中国政府自身の政策判断が必要であり、アメリカが関税をかけるだけでは変えることができない「国内の問題」です。

つまり、関税だけでは「中国問題」の根本的な解決にならないことを理解しておく必要があります。

関税は「強さ」ではなく「複雑さ」の象徴

トランプ氏が推進する関税政策は、確かに「アメリカ第一(America First)」という強いメッセージを持っています。しかし、その効果は非常に限定的であり、むしろ経済全体にとっては逆効果となる場面も多く見られました。

- 一時的には国内産業が守られても、その代わりに消費者が高い価格を負担することになる

- 関税に対する報復で、輸出企業が打撃を受ける

- サプライチェーンの変更により、関税の効果が薄まる

- 米ドルの地位にも悪影響を及ぼしかねない

- 中国の構造的な問題には、関税では太刀打ちできない

というように、関税は「万能な武器」ではなく、取り扱いの難しい道具なのです。

トランプ氏の関税戦略は、まるで時計を逆に巻き戻すかのようなもの。かつての“黄金時代”に戻ろうとするその姿勢には、ノスタルジーと戦略が混在しています。

ですが、現代はすでにグローバルな経済ネットワークの中で動いており、一国だけで完結する解決策は存在しません。関税という「過去の手法」が、果たして未来の経済を救えるのか。その答えは、私たち自身が日々のニュースを見て、冷静に考え続ける必要があります。

これからの時代に必要なのは、「敵を作る政策」ではなく、「つながりを活かす政策」なのかもしれません。

マネーチャットでは、超初心者から中級者の方にぴったりな投資の学校を運営しています。毎週の動画学習に加え、毎日の経済解説、そしてみんなと一緒に学習したり意見交換したりする場を作っています。

とりあえず無料で1ヶ月やってみよう! =>

https://community.camp-fire.jp/projects/view/760550#menu